서 론

연구방법

생석회의 지중 도포 두께에 따른 살균효율 비교

석회수 희석배율에 따른 살균효율 비교

생석회의 안전한 취급 및 효과적 보관 방식 규명

결과 및 해석

생석회의 지중 도포 두께에 따른 살균효율 비교

석회수 희석배율에 따른 살균효율 비교

생석회의 안전한 취급 및 효과적 보관 방식 규명

결 론

서 론

2020년 현재 국내 가행 광산수는 금속, 비금속, 석탄광을 망라하여 석회석 광산이 98개로서 국내 최대이며, 이후 고령토 78개, 규석 26개, 장석 20개, 납석 17개 순이다(KOSIS, 2025). 국내 석회석 생산량은 2018년 92,061천 톤, 2019년 89,531천 톤, 2020년 83,910천 톤, 2021년 88,440천 톤, 2022년 87,402천 톤 정도의 수준을 유지하고 있다(KIGAM, 2023). 매출규모별로 살폈을 때, 전체 석회석 광산 중 54.1%가 연매출 10억 이상을 기록하고 있으며 100억 이상 매출 광산수도 15개에 이른다(KOSIS, 2025). 이처럼 사양일로의 국내 광산업계를 지탱하는 역할을 하는 석회석 광산이지만, 전체 석회석 생산 중 70 ~ 80%를 차지하는 시멘트용 석회석 생산은 2022년 기준 전년 대비 0.6% 증가에 그쳤고, 제철용 석회석 생산은 2022년에 전년 대비 약 4.6% 감소한 것으로 나타났다(KIGAM, 2023). 시멘트용 및 제철용 다음으로 수요가 많은 분야는 화학용 석회석이다. 화학용 석회석 생산의 대부분은 생석회(quicklime), 소석회, 수산화칼슘, 탄산칼슘 등의 제품으로 제조되며 이는 철강, 건축자재, 환경오염 방지용, 제지, 생활용 화학제품으로 소비된다(KIGAM, 2023).

국내 석회석 광업계의 활로를 찾는 노력의 일환으로 석회석 제품인 생석회의 안정적인 수요처 확보를 모색하는 것이 필요하다. 이 연구에서는 생석회의 수요처 확보를 위한 방안으로 가축 전염병 방역분야 사용의 확대를 고려하였다. 생석회는 독특한 화학적 특성으로 인하여 현재 각종 폐축 매몰 및 가축전염병 방역 분야에 편리하고 저렴한 방법으로 널리 사용되고 있다. 고병원성 조류인플루엔자(high pathogenic avian influenza, HPAI), 아프리카돼지열병(african swine fever, ASF), 구제역(food and mouth disease, FMD) 등 각종 가축 감염병은 큰 국가적 피해를 유발하고 있으며, 일례로 2025년 1월 용인특례시는 가축방역사업에 약 29억 원을 투입하기로 하는 등 농림축산식품부와 각 지자체는 가축전염병 예방에 전력을 기울이고 있다.

질병 감염 가축을 처리하는 방법으로는 매몰, 소각, 렌더링(rendering) 및 발효소독, 퇴비화, 식용공급 등이 있으나 우리나라의 경우 빠른 시간 내에 발생현장 주변에 대량으로 매몰 처리해야 하는 상황에 있다(Ko and Seol, 2013). 우리나라 구제역 긴급행동지침(MAFRA, 2021)에는 매몰방법을 이용한 살처분 사체의 처리 시 가축 사체 상하 토양에 생석회를 5 cm 두께로 도포하도록 되어있다. 생석회는 석회석(CaCO3)을 분쇄 및 소성(열분해)하여 얻어지는 산화칼슘(CaO)을 주성분으로 하는데, 산화칼슘이 물에 용해되면 소석회(Ca(OH)2)를 형성하여 200°C 이상의 고온과 강알칼리성의 환경을 조성함으로써 병원체 사멸의 효과를 나타내기 때문이다(Zo, 2012).

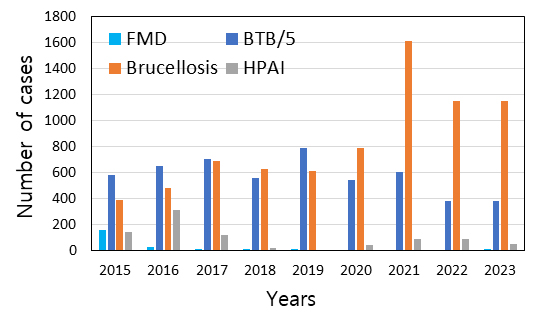

살처분 가축의 처리방법 중 매몰이 가장 신속하고 간편하며 경제적이고 효과적인 이유로 널리 채용되는 방법임을 감안할 때 이에 소요되는 생석회 수요가 많음을 알 수 있다. 또한 생석회는 질병 발생 후 살처분 가축 매몰 시에만 사용되는 것이 아니라 사전 방역 목적으로도 사용이 가능하다. 2015년 이후 정부의 적극적인 방역 정책으로 인하여 대규모 가축 전염병 발생건수는 감소하는 추세이나 여전히 소규모로 발생하고 있으므로(Fig. 1) 동절기에 이들 전염병이 대규모로 창궐할 위험은 상존하고 있다고 할 수 있다. 2025년의 경우, 1월 중순인 현재만 해도 소 결핵병 11건(47마리), 고병원성 조류인플루엔자 6건, 브루셀라병 1건(5마리)이 보고된 바 있다(KAHIS, 2025).

Fig. 1.

Number of cases of livestock infectious diseases from 2015 to 2023 (Based on the data from MAFRA (2025a)). FMD: foot-and-mouth disease, BTB: bovine tuberculosis, HPAI: highly pathogenic avian influenza.

가축전염병이 적은 수의 지점에서 발생하더라도 광역적인 소독이 필요하므로 생석회 수요는 많이 발생한다. 2020년 2/4분기 기준 축종별 농장수 및 생석회 살포량 현황을 기준으로 살펴볼 때, 약 68만 톤의 생석회가 필요한 것으로 계산된 바 있다(KORES, 2020). 과거 경험으로 미루어 보면, 가축 전염병이 유행할 당시, 생석회 공급난, 즉 폐축 매몰 시 발생하는 생석회의 대량 수요를 충족할 만한 즉각적 공급처 확보가 어려웠던 사례가 발생한 바 있으며, 이는 수요와 공급의 불균형에 기인하였기 때문이다(KORES, 2020).

2010 ~ 2011년 대규모 구제역 발생 시 4,583개소 매몰지에 소 150천두, 돼지 3,318천두를 포함하여 총 3,480천두의 가축이 살처분되었으며, 총 3조 1,759억 원의 국비(직접 비용) 손실이 발생하였다(Ko and Seol, 2013). 한편 전염병 방역 비용, 생산손실 비용, 살처분 가축보상 및 처리 비용 등의 직접적 경제손실 이외에도 사료수요 감소, 축산시설(투입재) 감소, 도축 및 유통업체 손실 등의 간접손실(Park et al., 2002)이 발생하며, 기타 1년 이상 누적효과까지 고려하면 경제적 손실액은 대폭 증가한다(Seo et al., 2011). 따라서 가축 전염병 사례 발생시 급하게 생석회를 구입하는 현행 방식이 아니라, 생석회를 미리 수매, 비축한 후 전염병 발생시 즉각적으로 또는 위험 시기에 선제적으로 사전방역에 사용할 수 있는 공급 시스템을 구축해야 하며, 이는 생석회의 안정적 공급선 확보 및 가축 전염병의 즉각적이고 효과적인 방역대책 수립의 효과를 거둘 것으로 기대한다.

생석회는 물과 결합시 발열하므로 화재의 발화원으로 작용하기 쉽다(Choi et al., 2007; Noh and Lee, 2011). 200 g의 생석회에 대해 40 mL의 수분을 가했을 때 최고온도 335°C까지 발화열이 발생하며, 실제 부주의하게 적치된 생석회에 빗물 등이 침투하며 화재가 발생한 예가 다수 보고된 바 있다(Hong, 2010). 생석회는 수분과 차단된 조건에서 보관하는 것이 널리 권장되고 있으나, 장기 비축시 수분 접촉을 차단하는 흡습제에 관한 연구는 매우 부족한 실정이다.

이 연구에서는 가축 전염병의 효과적 방역을 위하여, 실험을 통해 생석회 방역 효과를 확보할 수 있는 적용 방식의 최적화 및 생석회의 안정적 공급을 위한 취급 및 보관 방식 규명을 수행하였다.

연구방법

생석회의 지중 도포 두께에 따른 살균효율 비교

농림축산식품부에 의하면 폐축 매몰 방식을 이용한 살처분 시 가축사체의 상·하부에 5 cm 이상의 생석회를 도포하여야 하나(MAFRA, 2021), 도포하는 생석회에 관한 기준은 따로 없다. 석회석을 약 900°C의 고온에서 소성하여 제조하는 생석회의 순도는 비용과 직접적으로 연결되므로 최적의 순도 조건 결정은 중요하다. 이 연구에서는 생석회의 순도별로 다양한 지중 도포 두께에 따른 살균효율을 비교하는 실험을 수행하였다.

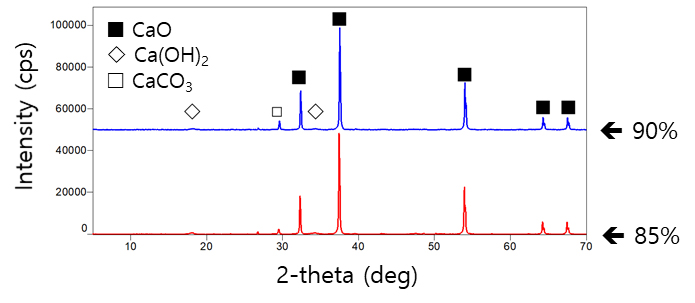

실험에 사용한 방역용 생석회는 순도 85% 이상 및 90% 이상의 두 종류를 한국광해광업공단(구 한국광물자원공사)으로부터 제공받았으며 입도 4 mm 이상의 것을 사용하였다. 이들 생석회의 광물 조성 및 주성분원소 함량은 X선 회절분석(XRD, X-ray diffraction; Miniflex 600, Rigaku, Japan) 및 X선 형광분석(XRF, X-ray fluorescence; Axios FAST, Malvern Panalytical, UK)을 통해 확인하였다.

실험을 위해 원통형 스테인리스 스틸 재질의 컬럼형 장비(직경 5cm, 높이 80 cm)에 하부에서부터 화분용 시판 자갈과 토양을 고압멸균한 후 각 5 cm 두께로 충진하고, 그 사이에 생석회를 각각 3, 5, 7 cm 두께로 충진하였다(Table 1). 이때 컬럼에 5 cm 두께로 충진한 생석회는 약 100 g 정도의 질량을 나타냈다(1.0 g/cm3).

Table 1.

Experimental setup characteristics used for comparing disinfection efficiency based on the purity and filling volume of quicklime

| Set | Quicklime | Inoculum | |

| Purity | Filling volume | Escherichia coli (300 mL) | |

| A3 | > 90% | 3 cm | |

| A5 | 5 cm | ||

| A7 | 7 cm | ||

| B5 | > 85% | 5 cm | |

| Control | Gravel | 5 cm | |

이후 beef extract 3.0 g/L, peptone 5.0 g/L를 포함하는 배양액에서 지수기(exponential phase)까지 배양한 Escherichia coli 100 mL(6.5×108 CFU/mL)을 탈이온수(deionized water) 200 mL과 혼합하여 컬럼 상부에서 1일 1회씩 총 10회 주입하였다. 실험은 10일간 진행하였으며 1회/일씩 컬럼 하부에서 침출수를 회수하여 미생물 개체수, pH, 총용존물질(total dissolved solids, TDS), 산화환원전위(oxidation-reduction potential, ORP) 등을 분석하였다.

침출수 내 존재하는 미생물의 개체수는 평판계수법으로 계수하였다. 침출액을 10-7 배까지 희석하여 한천배지에 도말한 후 36시간 동안 30°C의 항온배양조에서 배양하였으며, 이후 형성된 콜로니를 육안으로 계수하였다. pH, TDS, ORP는 YSI-556 MPS(YSI Inc, USA)를 이용하여 측정하였으며 실험은 중복실험으로 수행하였다.

석회수 희석배율에 따른 살균효율 비교

농림축산식품부(MAFRA, 2021)는 소독 대상물에 따라 소독약의 종류 및 방법을 구분하고 있다. 즉, 축사 바닥, 분뇨, 분뇨구, 오수구, 습윤한 토지 등에는 생석회를 도포하며, 축사 벽, 울타리, 토지 등에는 생석회와 물을 1:9로 혼합한 석회수를 분사하도록 되어 있다. 그러나 생석회 도포 시 순도 등에 대한 규정이 명확하지 않으며, 석회수의 혼합비 또한 농촌진흥청 국립축산과학원에서 권고하는 1:19(생석회:물)와는 차이를 보인다(Ryu, 2010).

이 연구에서는 85% 및 90% 순도를 지닌 생석회를 이용하여 다양한 고액비로 혼합한 석회수에 의한 살균효과 비교실험을 진행하였다. 이를 위하여 고체상 배지에 E. coli를 배양하고 다양한 희석배율로 조제한 석회수를 배지 상부에 가하여 세균의 생장 저해를 관찰하는 방식으로 실험을 진행하였다.

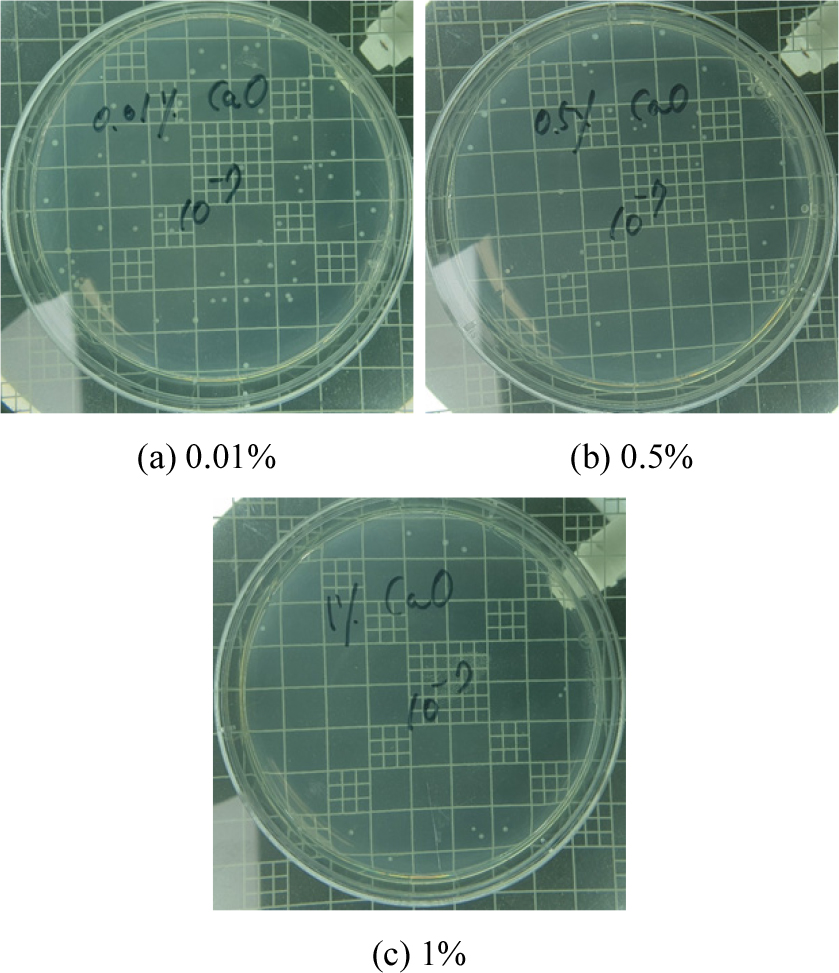

90% 이상의 고순도 생석회를 탈이온수와 혼합하여 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0%(w/w)의 석회수를 제조한 후 이를 고압멸균하였다. E. coli는 10-7까지 희석한 후 0.1 mL을 고체배지에 평판도말(spreading)하였다. 도말 후 1시간이 경과한 후 제조한 석회수 0.1 mL을 고체배지에 동일한 방식으로 도말하였으며, 30°C의 항온배양조에서 36시간 경과 후 생장한 E. coli의 집락(colony) 수(CFU/mL)를 확인하였다.

한편 생석회의 순도별(85% 및 90%) 석회수의 E. coli 살균효과를 보기 위한 실험을 수행하였다. 위에 기술한 석회수 농도에 따른 살균실험과 동일한 방식으로 진행하였으나, 해당 실험에서 1% 이하의 석회수가 낮은 살균효과를 보인 점을 고려하여 85% 및 90% 생석회 모두 석회수의 농도를 1, 2, 3, 5, 7, 10%(w/w)로 조정하였다. 해당 석회수를 E. coli를 평판도말한 배지에 주입 후 동일한 방식으로 도말하였으며, 30°C 조건에서 36시간 경과 후 세균의 집락수를 확인하였다. 모든 실험은 중복실험으로 수행하였다.

생석회의 안전한 취급 및 효과적 보관 방식 규명

농림축산식품부에서는 생석회의 사용을 권장하면서도 생석회가 지닌 화학적 특수성으로 인해 주의를 요망하고 있다(MAFRA, 2021). 생석회는 강한 알칼리성의 물질이므로 살포지를 통과하는 차량을 훼손할 우려가 있으며, 석회수 제조 시 생석회에 물을 붓는 행위는 급격한 화학반응을 유도하므로 반드시 물에 생석회를 투입해야 한다. 또한 생석회 보관 시 수분에 의해 화재가 발생할 우려가 있으므로 주변에 인화성 물질을 두거나 밀폐된 공간에서의 사용은 금하고 있다.

생석회는 물과 반응하여 고온을 발생시키는 물리적 소독과 물에 녹았을 때 알칼리 환경을 조성하는 화학적 소독의 이중 효과를 지니고 있으나 위에서 언급한 이유들로 인해 사용이 제한적이며 따라서 생석회를 취급하거나 장기간 보관시 수분의 접근을 차단하는 안정적인 비축 방안을 모색하는 것이 중요하다. 즉 생석회의 안정적 비축을 위해서는 수분의 제거가 필수적이며, 따라서 방수 및 내열 기능이 있는 용기에 생석회를 보관하고 또한 습기를 제거할 수 있는 물질이 방수 용기에 포함되어야 한다. 이 연구에서는 카올리나이트, 황토, 몬모릴로나이트, 일라이트와 같은 점토광물이 수분 제거에 미치는 영향을 실험적으로 확인하였다.

실험은 밀폐된 공간에 생석회와 점토광물을 투입하여 반응시킨 후 생석회와 점토광물의 질량 변화를 관찰하는 방식으로 수행하였다. 이를 위하여 생석회와 카올리나이트(Sigma-Aldrich, #BCBV6863, Germany), 황토(유성테크, 대한민국), 몬모릴로나이트(Sigma-Aldrich, STBH6207, Germany), 일라이트(코리아일라이트, 대한민국)를 7일간 60°C 조건에서 건조한 후, 생석회 약 180 g과 각 점토광물 약 50 g을 Petri dish에 정량하여 밀봉 지퍼백 내에 위치하였다. 7일이 경과한 후 생석회와 점토광물의 질량을 신속히 측정하였으며, Eq. 1을 이용하여 제습효율을 구하였다. 실험은 중복실험으로 수행하였다.

여기서, Cbefore: initial CaO mass, Cafter: final CaO mass, Dbefore: initial clay mass, Dafter: final clay mass이다.

결과 및 해석

생석회의 지중 도포 두께에 따른 살균효율 비교

XRF 분석으로 85% 및 90% 생석회의 주된 구성물질이 Ca-광물임을 확인하였다(Table 2). 90% 생석회는 85% 생석회에 비하여 Ca 함량이 1.38% 높게 나타났으며, Mg 함량은 0.56% 낮은 것으로 확인되었다.

Table 2.

X-ray fluorescence analysis results of quicklime used in the experiment

| Purity | CaO | MgO | SiO2 | P2O5 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | SO3 | SrO |

| 85% | 94.25 | 2.49 | 1.37 | 0.60 | 0.45 | 0.39 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |

| 90% | 95.63 | 1.93 | 0.94 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |

85% 및 90% 생석회의 XRD 분석 결과, 두 시료 모두에서 CaO의 피크가 뚜렷이 나타났으며, 추가적으로 Ca(OH)2 및 CaCO3의 피크가 나타났다(Fig. 2).

반응조를 통과한 침출액 내 세균 배양 결과, 토양층에 생석회를 처리하지 않은 비교시료(Control)의 침출액에서는 E. coli가 6 ~ 55 × 103 CFU/mL 검출된 반면 생석회를 처리한 시료 4개(90% 순도 생석회를 3, 5, 7 cm 도포한 것과 85% 생석회를 5 cm 도포한 것; 시료명 각각 A3, A5, A7, B5)에서는 모두 E. coli가 전혀 검출되지 않았다(자료 미기재). 즉, 세균 검출의 측면에서 볼 때, 순도 90%의 생석회를 지중에 3 cm만 도포하거나 순도 85%의 생석회를 5 cm 도포해도 총 배양액 부피 3,000 mL 내 E. coli를 모두 살균할 수 있음을 나타낸다.

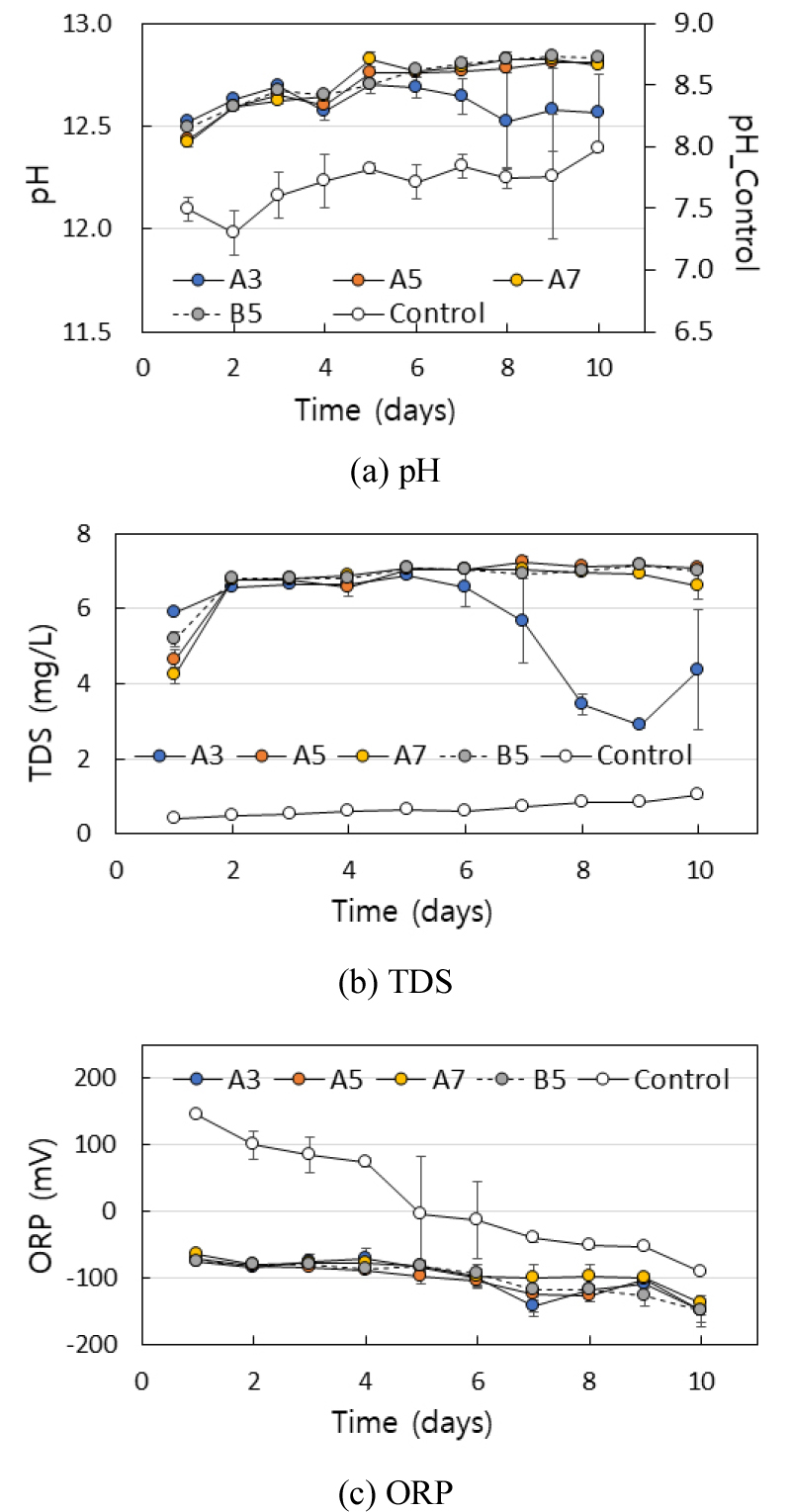

이러한 살균 효과의 장기적 유지 여부를 확인하기 위해 시간에 따른 침출수의 pH 변화를 측정하였다. 실험 결과, 생석회를 주입한 시료(A3, A5, A7, B5)의 침출수는 생석회를 주입하지 않은 비교시료에 비하여 월등히 높은 pH값을 보여, 대체적으로 pH 12.4 ~ 12.8의 강한 알칼리성으로 확인되었다(Fig. 3(a)). 비교시료의 경우 초기 pH 7.5의 값을 보였으나 시간이 경과하며 pH가 점차 증가하여 10일 경과 후에는 pH 8.0으로 증가하였으며, 이는 충진한 토양의 pH 완충작용 때문인 것으로 보인다.

Fig. 3.

Variation in (a) pH, (b) total dissolved solids (TDS), and (c) oxidation-reduction potential (ORP) over time in leachate from soil treated with quicklime. A3, A5, and A7: quicklime with 90% purity were stacked at 3 cm, 5 cm, and 7 cm, respectively, and B5: quicklime with 85% purity was stacked at 5 cm.

실험 결과에서 특징적인 것은 생석회를 3 cm 두께로 충진한 경우(A3), 다소간의 변이는 보이나, 5 cm 이상 두께로 충진한 시료(A5, A7, B5)에 비하여 7일 경과 후부터 pH가 감소하는 경향을 보인 것이다. 한편 생석회의 순도(85% 및 90%)는 알칼리성 pH 유지에 별다른 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다. 이 연구에서 이용한 E. coli 뿐만 아니라 가축전염병을 발생하는 바이러스 역시 강산 또는 강알칼리 환경에서는 생장이 어려울 것이므로 생석회에 의한 알칼리 환경의 지속력은 병원균 및 바이러스의 살균 및 방역의 목적에서 가장 중요한 문제라 할 수 있다. 생석회를 3 cm 두께로 충진한 경우의 pH 감소가 시간이 더 경과하며 어느 정도까지 진행될지는 알 수 없었다. 그러나 이 실험 결과는 생석회를 이용한 살균 및 방역 시 장기적 안정성 측면에서 생석회의 순도 차이는 큰 영향을 미치지 않는 반면 도포량이 부족하면 pH 감소를 유발할 수 있음을 나타낸다고 할 수 있으므로, 실제 현장에서 생석회를 도포할 시에는 이를 반드시 고려해야 할 것이다.

이 연구에서 나타난 TDS의 대부분 성분은 Ca2+일 것으로 추측된다. 생석회를 도포한 시료 중 3 cm 두께 충진 시료(A3)에서만 시간이 경과하며 TDS가 감소하는 양상을 보여(Fig. 3(b)), pH 변화 양상과 유사한 경향을 나타내었다. 침출수의 ORP 경우, 생석회를 주입한 시료의 ORP는 모두 음의 값(–64 ~ –149 mV)을 나타내었으며, 생석회를 주입하지 않은 비교시료는 초반의 144 mV에서 10일 경과 후 –91 mV로 감소하였다(Fig. 3(c)). 이는 충진한 토양과 공급한 물로 인하여 컬럼 내 환경이 혐기적 조건에 가까워졌기 때문으로 보인다.

이상의 실험 결과를 종합하면, 생석회의 충진량은 5 cm 및 7cm에 비하여 3 cm만 충진하여도 E. coli의 살균력에는 큰 영향을 미치지 않았다. 그러나 6회의 E. coli 용액 주입 후부터 점차적으로 pH가 감소하는 양상을 보인 점을 고려하면 실제 현장에서는 최소한 현재의 방식(5 cm) 또는 그 이상의 두께를 도포하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다. 또한 시중에 판매되는 85% 생석회와 90% 생석회는 살균력이나 장기적 안정성 측면에서 큰 차이를 보이지 않았으므로 저순도 생석회 사용에 대한 고려가 필요할 것으로 판단된다.

석회수 희석배율에 따른 살균효율 비교

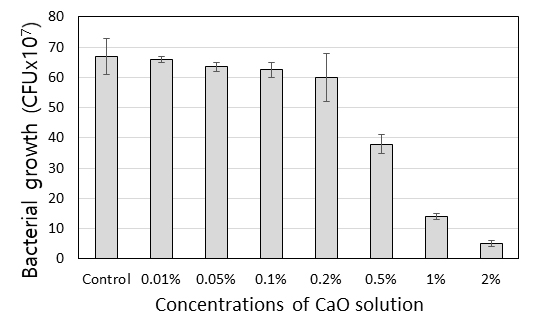

E. coli를 배지에 도말하여 배양한 후 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0%(w/w)로 제조한 석회수로 처리하고, 생장한 E. coli의 집락수를 바탕으로 석회수의 농도별 살균효율을 확인하였다. 실험 결과, 석회수의 농도에 따라 집락수의 차이가 나타났으며 석회수의 농도가 증가할수록 점차적으로 생장 개체수가 감소하는 양상을 보였다(Fig. 4).

0.01 ~ 0.2%의 석회수를 적용한 결과, E. coli의 제거효율은 비교시료에 비하여 1 ~ 10% 정도의 효율로 나타나 살균효과가 있다고 판단하기 어려웠다(Fig. 5). 그러나 석회수 농도가 0.5%를 초과하는 경우 살균효율이 뚜렷이 증가하는 것이 관찰되었으며 이후 농도가 1% 및 2%로 증가할수록 급격하게 살균효율이 높아지는 것을 확인하였다. 이 연구에서는 2%의 석회수를 이용하는 경우 가장 높은 살균효율(93%)이 나타났다.

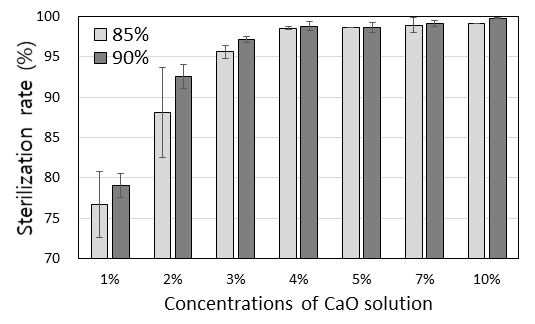

한편 2% 이상의 농도를 갖는 석회수의 살균 효과를 보기 위하여 1, 2, 3, 5, 7, 10%(w/w)로 석회수 농도를 조절한 후 추가 살균실험을 진행하였다. 이때 E. coli는 105배로 희석하였으며, 생석회의 순도가 살균효율에 미치는 영향을 보기 위하여 85% 및 90% 생석회를 이용하여 석회수를 제조하고 그 결과를 비교하였다. 실험 결과는 비교시료에서 생장한 세균의 집락수에 대한 제균율(%)로 계산하였다.

실험 결과, E. coli의 살균효율은 85% 및 90% 생석회로 제조한 석회수 농도 4 ~ 10%에서 모두 98.6% 이상으로 나타났다(Fig. 6). 반면 3% 석회수는 95.6 ~ 97.11%, 2% 석회수는 88.1 ~ 92.5%, 1% 석회수는 76.7 ~ 79.1%를 보여 석회수 농도가 낮아질수록 살균률은 점차 감소하는 것으로 나타났다. 생석회 순도 85% 및 90%는 오차범위에서 큰 차이를 보이지 않았다.

국내에서 생석회를 이용한 방역 및 소독을 실시할 때에는 다음과 같은 두 가지의 규정에 의거한다. 첫 번째는 ‘가축전염예방법 시행규칙 소독방법(MAFRA, 2025b)’에서 정한 방법으로, 이 방법은 축사 바닥, 분뇨, 분뇨구, 오수구, 습윤한 토지 등에는 소량의 물을 뿌린 후 생석회를 충분히 살포하고, 축사 벽, 바닥, 울타리, 토지 등에는 생석회와 물을 1:9의 비율로 섞은 것을 충분히 뿌리도록 정한다. 두 번째는 농촌진흥청 국립축산과학원에서 제시하는 ‘축산농가에서의 전염병 차단을 위한 축사 내 ‧ 외부 등 소독 및 방역요령(KAHIS, 2025)’에서 권고하는 방법으로서 사체 및 토양소독, 가축이 없는 축사바닥 등에 생석회와 물을 1:19로 혼합한 석회수를 살포하도록 권장한다. 이상의 두 방법은 모두 5% 이상의 석회수 사용을 권장하고 있으므로 이 연구의 결과와 비교할 때 약 99% 이상의 병원균을 살균할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 실험 결과, 4% 이상의 석회수를 이용할 때 85% 및 90% 순도 생석회의 살균효율이 큰 차이를 보이지 않았으므로, 실제 현장에서 85% 생석회를 용해한 석회수의 이용이 충분히 가능할 것으로 보인다.

생석회의 안전한 취급 및 효과적 보관 방식 규명

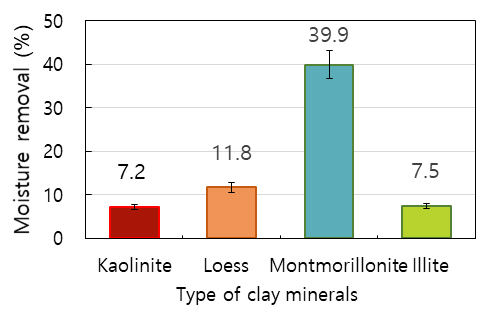

수분에 취약한 생석회의 보관을 위하여 수분 흡습제로 이용 가능할 것으로 판단되는 카올리나이트, 황토, 몬모릴로나이트, 일라이트의 제습효과 실험을 진행하였다. 실험 결과, 제습효율은 몬모릴로나이트가 39.9%로 가장 높았으며, 이어서 황토(11.8%), 일라이트(7.5%), 카올리나이트(7.2%) 순으로 나타났다(Fig. 7).

몬모릴로나이트의 가장 특징적인 성질은 2:1 구조를 지닌 점토광물로서 층간에 물을 흡수하여 본래 부피의 7 ~ 10배까지 부피가 팽창할 수 있는 팽윤성이다. 또한 몬모릴로나이트는 무기 점토광물이기 때문에 열에 대하여 매우 안정하다. 결정 층간의 물은 가열로 탈수되지만 몬모릴로나이트는 500°C 정도까지는 점토 특성을 유지하며 안정하므로 생석회와 수분의 반응 시 발생하는 약 200 ~ 300°C에는 내열성을 지닌다고 할 수 있다. 실험 결과, 이러한 몬모릴로나이트의 광물학적 특성은 생석회의 장기간 보관시 수분을 흡수하는 제습제로서 생석회 보관의 안정성을 높이는 역할을 할 것으로 판단한다.

결 론

이 연구는 위축되는 국내 석회석 시장을 확장하고자 하는 목적에서 수행되었으며 그 방안으로 매년 국가경제에 막대한 피해를 끼치는 가축 전염병 방역 용도를 고려하였다. 즉 이 연구를 통해 구제역 및 조류독감 등 국가 차원 대응이 필요한 가축 전염병 구제에 필요한 생석회의 효과적 적용 방법을 제공함으로써 위축되는 국내 석회석 광종의 수요를 창출하고자 하였다.

폐축 매몰시 지중에 도포하는 생석회의 두께는 현행 규정대로 최소한 5 cm를 유지하는 것이 장기적인 알칼리성 유지를 가능하게 할 것으로 보이며 이때 생석회의 순도는 85% 또는 90% 간에 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다. 방역용 석회수를 제조할 때, 4% 이상의 석회수 농도는 약 99%의 세균을 살균하는 것으로 나타났으며, 제균효율은 생석회 순도별로 큰 차이를 보이지 않으므로 저순도(85%) 생석회 이용이 가능하다. 생석회의 안정적 보관을 위한 제습효율 비교 실험 결과, 황토, 일라이트, 카올리나이트에 비하여 몬모릴로나이트가 약 40%의 월등한 제습효과를 보여 생석회의 장기간 보관에 가장 적합한 것으로 나타났다.

국내 가축 전염병 발생 현황 및 방역용 생석회 사용이력을 조사한 결과, 사전 방역용 생석회 예상 소비량은 약 610,000 ~ 680,000톤이며, 생석회를 이용한 가축 전염병 사전 방역을 통해 질병에 의한 피해를 1%만 줄이더라도 직접 효과 약 1,700억, 유발 효과 포함한 간접 효과 약 4,000억 원의 편익이 발생하는 것으로 나타났다(KORES, 2020). 이 연구의 결과는 향후 정책 제안을 위한 기초 자료로 활용되어 매년 발생하는 가축 전염병의 효과적 방역을 통한 국내 생석회 시장의 확대에 필요한 기초 정보를 제공할 것으로 예상한다.